記事には賞味期限があります

ここで言う記事というのは検索流入を

意図してWeb上に公開されたものです

例えば旬なワードは賞味期限が短くても

瞬間的に検索流入が一気に増えます

最近ですと「PayPay」の100億円還元

キャンペーンなどが挙げられますね

決済アプリPayPayが2018年の12月に

実施したキャッシュバック企画ですが

その期間中はそれについて検索する人が

増えるので記事のアクセスは伸びます

そして、期間が終了すると検索者は減り

記事のアクセスも下がっていきます

季節モノのイベントについても同様です

クリスマスやハロウィンなどについて

書かれた記事はシーズンになると

当然アクセスは上がる傾向になります

あとは時事ネタ、スキャンダル、新商品

話題の商品や人について書かれた記事も

需要期間が短いという点で一緒です

では逆の場合はどんな内容でしょうか?

賞味期限が長い記事とは?

賞味期限が長い記事というのは

その内容に期間と関係ない何かしらの

「読者に役立つ」内容が含まれています

メリット、ベネフィット、そして勿論

読んでいて面白いと感じてもらえる

エンターテインメント性も含まれます

それらが記事の賞味期限を延ばすのです

正直なハナシ、大手新聞社やサイトの

ような物量作戦が使えない僕のような

個人ライターはこういった記事を

積み重ねていくしか無いと思います

逆に大手サイトは更新頻度を重視して

旬なニュースを次々にリリースして

いかなければ競争に負けてしまいます

Googleの検索評価は更新頻度よりも

質を重視するようになってきています

キーワードに対する「クリック率」

「滞在時間」「モバイル対応」などの

数値から記事が読者にとって有益か

どうかのテストを常にしています

この傾向は今後も続いていくはずです

賞味期限が延ばせた記事の実例

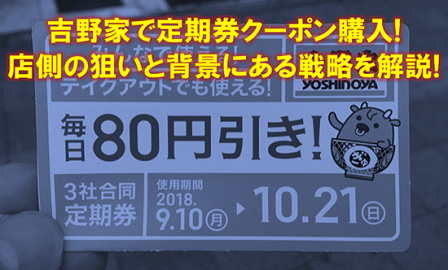

例えば以前に吉野家のクーポン券に

ついての記事を書いたことがありますが

単に「3社合同」「期間限定の定期券」

という内容だけだと賞味期限が短いので

その裏にあるお店の「戦略」「狙い」に

ついての詳しい内容も書いてみました

店がクーポンを発行する背景と本質です

それによりクーポン券の利用期間は

2018年9/10~10/21ですが2019年1月の

現時点でも検索からアクセスがあります

要するに期間以外にも需要がありそうな

内容について書いておくということです

そのためにはある程度の知識と洞察

そして記事にまとめるスキルは必要です

そこらへんは書いていけば段々と身に

ついていくことなので、まずは意識です

「読者に役立つ」「賞味期限を延ばす」

この2点を常に考えて記事を書けば

自然と改善点が見えるようになります

つまり、読者の視点で自分の記事を

客観的に読めるようになればいいんです

⇒吉野家で定期券クーポン購入!店側の狙いと背景にある戦略を解説!

本質的な内容に説得力を持たせる方法

時期が関係ない本質的な内容というのは

「当たり前」のことがほとんどです

「挨拶は大事」「目標を持つ重要性」

など普通に記事として書いたところで

「ふ~ん・・・だから?」

と、僕が読者の立場ならそう思います

しかし実例があると説得力が変わります

上記の記事は音楽を続けていく上での

「目標」や「使命」を持つことの

重要性について書いた内容のものですが

実際に取材したアーティストたちの

リアルな活動内容があるからこそ

「当たり前」のことでも全く説得力や

訴えかけるチカラが変わってくるのです

⇒音楽でやりたいことをやっている人とそうでない人は何が違うのか?

記事の賞味期限を延ばす細かい工夫

あとは地味ですが「日付」「詳細」を

付け加えることも賞味期限を延ばします

先ほどPayPayの例を挙げましたが

期間や詳細を書くのには理由があります

「過去記事」「資料」として記事を

検索する人が今後あらわれるからです

その際、その人の立場に立って考えます

検索して読んだ時点でいつの記事かも

分からない上に、内容も薄ければ

さっさと離脱してしまいますよね?

何かを調べている人の心理を想像します

勿論、検索ヒットの可能性は低いですが

それらを各記事にちゃんと含めていけば

チリも積もればヤマとなるわけです

需要はジャンルによって違います

ジャンルで賞味期限の長さも変わります

例えば「お金」「美容」「健康」など

人の欲求の本質的な部分について

書かれた記事は常に需要があります

しかし当然ですが、競争は激しいです

検索回数の多いキーワードボリュームが

大きいジャンルほど参入は難しいです

そこもやはり意識する必要があります

いまから自分が書こうとしている内容は

「どのくらいの競争率があるか?」

ハッキリとした数字が分からなくても

キーワードボリュームを調べれば

だいたいの状況は予測できますので

書く前に調べておくと対策がとれます

サイト全体の評価は記事の質で決まる

いかがでしたでしょうか

個人ライターが記事を書いていく上で

「記事の賞味期限を延ばす」という

意識の重要性についてまとめてみました

今後ますます検索評価は「量より質」に

移行していくことが予測されます

低品質の記事は淘汰されていくでしょう

サイト全体の記事数が1000本あっても

低品質の記事が過半数以上であれば

そのサイトの評価は下がります

逆に100本の記事数で90本の高品質な

記事がある方が検索評価は高いです

質の評価はサイト全体にも反映されます

【関連記事】

⇒フリーのデザイナーとして働く24歳の【今の若者】生の声を聴く

スポンサーリンク

こちらの記事もオススメ

・アイドルはなぜ「活動休止」ではなく「引退」という言葉を使うのか?

・Gポイント「1P=1円」という事実、これはもうほとんどお金です

・au WALLETを活用した金利のかからない魔法のようなキャッシング

・アクセス解析で注目されたバンドや音楽イベントのベスト3を発表!

・アカペラのワンマンに挑戦!120分越えのライブをどう演出するか?

・フォトショ不要!エクセルで背景を消して人物だけを切り抜く方法

・バンド名という屋号を掲げてSNSで3つの資産価値を高める重要性

スポンサーリンク